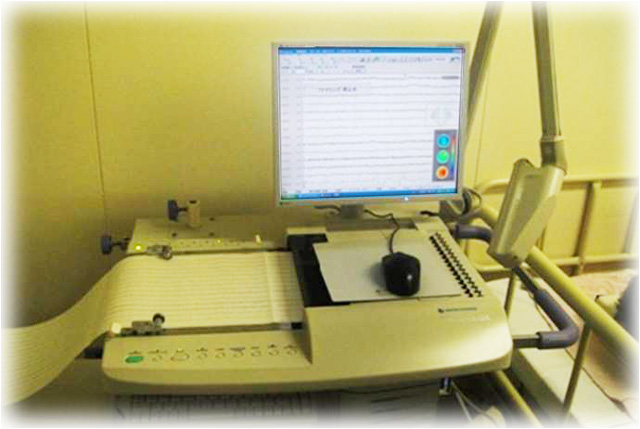

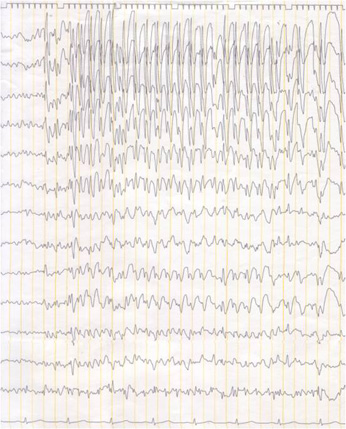

(1)脳波

頭皮に複数の電極をつけ、大脳の電気活動を体外に導出し記録したもので、

大脳の機能を評価します。脳死の判定やてんかんなどの脳疾患をみるのに優れています。

頭皮に複数の電極をつけ、大脳の電気活動を体外に導出し記録したもので、

大脳の機能を評価します。脳死の判定やてんかんなどの脳疾患をみるのに優れています。

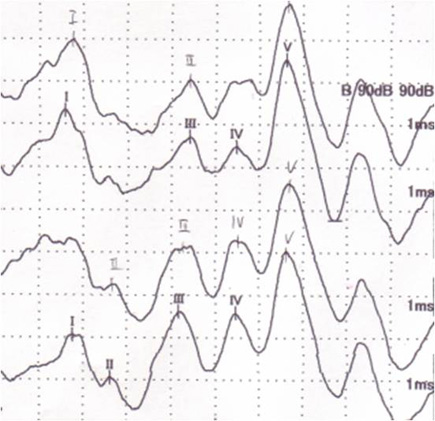

(2)聴性脳幹反応(ABR)

聴覚神経系を興奮させることによって得られる脳幹部での電位を頭皮上より

記録したもので、蝸牛神経と脳幹部聴覚路由来の反応で音刺激から10msecの間に

発生する6-7個の電位により構成されます。各波形の起源も明らかにされており、

診断的価値が極めて高く、難聴や脳幹障害の診断に幅広い臨床応用が期待できます。

聴覚神経系を興奮させることによって得られる脳幹部での電位を頭皮上より

記録したもので、蝸牛神経と脳幹部聴覚路由来の反応で音刺激から10msecの間に

発生する6-7個の電位により構成されます。各波形の起源も明らかにされており、

診断的価値が極めて高く、難聴や脳幹障害の診断に幅広い臨床応用が期待できます。

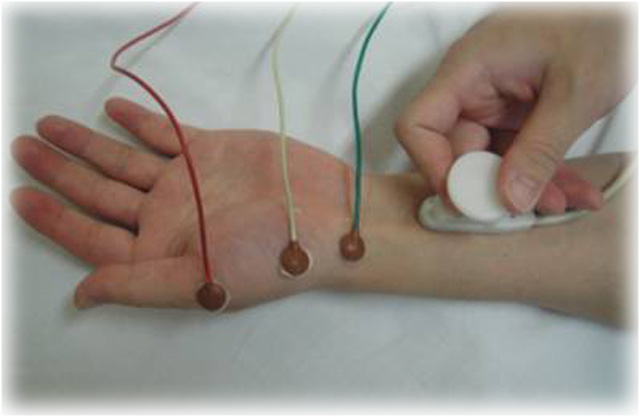

(3)神経伝導速度(NCV)

神経伝導速度は、運動神経伝導速度(MCV)と知覚神経伝導速度(SCV)の2種類が大半を占めています。

神経伝導速度(NCV)は、四肢の痺れや脱力を呈する患者で末梢神経障害が疑われる場合に行う検査です。

末梢神経障害には、軸索変形型、脱髄型、およびその混合型があり、その判別は治療上においても重要です。

| (Ⅰ)運動神経伝導速度(MCV) | (Ⅱ)知覚神経伝導速度(SCV) |

| 近位部と遠位部の運動神経の神経幹を皮膚上より 別々に刺激し、末端の支配筋より筋活動電位(M波)を それぞれ導出し2点間の距離を両部位の潜時差で割り m/secの単位で表したものです。 |

直接神経を刺激し誘発された神経電位を測定する方法です。 検査には、抹消部を刺激し中枢部で導出する順行性法と中枢部で刺激し抹消部で導出する逆行性法の2種類があります。逆行性は、振幅の大きいSNAPが得られることや導出しやすいこと、伝導速度に違いが生じないことなどから多く用いられています。 |

|

|